見慣れない奇妙な形?!実は合理的なメーニッヒのLowAコントラファゴット

近年、従来見かけなかった奇妙な形のコントラファゴットを見かけるようになりました。その楽器について考察してみました。

コントラファゴットについて

コントラファゴットはファゴットよりオクターヴ低い楽器です。管弦楽や大編成の吹奏楽で使用される、最低音域の木管楽器です。管の長さは約6m弱もあり、最低音はファゴットのちょうどオクターヴ下のBbが一般的で、ピアノの最低音の半音上までというかなり低い音を出すことができます。

ファゴットは2つ折なのに対し、コントラファゴットは4つ折の構造になっています。そのためかなり長い管にも関わらず、見た目の高さはファゴットとほぼ同じぐらいに収まっています。ベルが下を向いている姿は独特です。

・ファゴットとコントラファゴット

LowA仕様について

コントラファゴットには最低音が半音低い"LowA"仕様の楽器もあります。つまりピアノの最低音までを出すことができます。LowAの楽器はこのような背が高い形状をしています。

・LowAのコントラファゴット

こちらを参照→ContraBassoon Model 1370, by Oscar Adler & Co.

※画像を引用しない主義なのでリンク先をご覧ください。

上部の空洞部分が伸びた部分です。たった半音分長くなるだけでこれだけ背が高くなります。セルマーのコントラバスクラリネットと同じぐらいの高さです。ずいぶん印象が変わり、大きくてインパクトがありますね。

LowAの楽器はオケでしばしば後ろのトロンボーン奏者の視界を遮り、苦情を言われることがあるそうです。確かに指揮が見づらくなってしまいますね…。

新種のLowA仕様?!

一方で近年のメーニッヒのLowAモデルはこんな独特な形状をしています。

・メーニッヒのLowAタイプ

こちらを参照→Gebrüder Mönnig - Double Bassoons

↓リンク切れのためこちらに変更、Mod.310

Contrabassoons by Gebr. Mönnig buy at Frank & Meyer woodwind instruments

LowBbの巻き方のままで最後にさらに折り返し、ベルが上を向く。なんとも奇妙な形状で見慣れない感じですね…。なぜこのようになったのかを考えてみます。

この構造だと、次に挙げるようなメリットが考えられます。

- LowBbと同じ高さになるので、後ろの奏者の視界を遮る問題が解決する

- コンパクトで扱いやすくなる(天井にぶつけにくくなる)

- 重心が低くなることで設置が安定する

- キーの設計が最低音以外は共通化できる

- ジョイントを外すタイプと比べて、脱着時のトラブルを回避できる

- ケースがコンパクトになる(特にジョイントを外せないタイプは非常に長い)

このように考えてみると実はかなり合理的な仕様だと分かります。その奇妙な外見にさえ慣れれば、快適に使えるLowAコントラファゴットです。

ちなみにTVで見かけるN響のヘッケルのLowAも似たような形をしていますが、ベルがもっと上に来る形になっています。コントラフォルテもコンパクトであるし、それが主流になっていくかもしれません。

終わりに

管弦楽や吹奏楽で最大の木管楽器のコントラファゴット。その中でもLowAは大きくてインパクトがありますが、近年はコンパクト指向になりつつあるのかもしれません。とても高価な楽器なので、入れ替えにはかなりの年数がかかりそうですが。

コントラファゴットはあるだけで存在感があります。そしてメーカーや仕様によって様々な形状があり、少しずつながら変化しています。ステージ上手側(客席から右側)に居る、そんなコントラファゴットにぜひ注目してみてください。

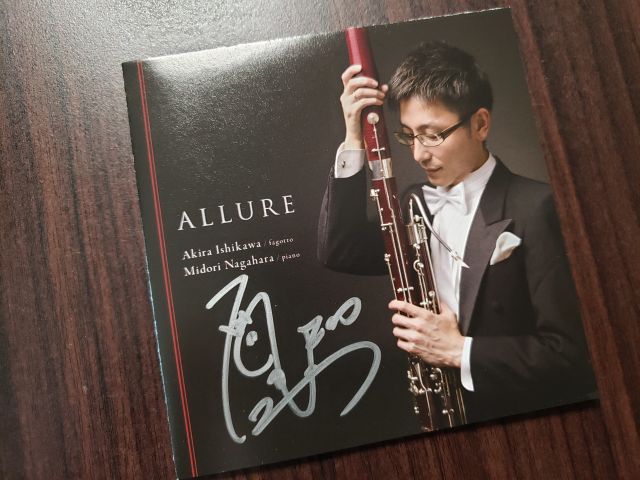

・ステージ上のMyコントラファゴット