【写真で解説】コントラファゴットの構造について ~ リードからベルまで

コントラファゴットの構造について管のジョイントごとに写真で解説します。

はじめに

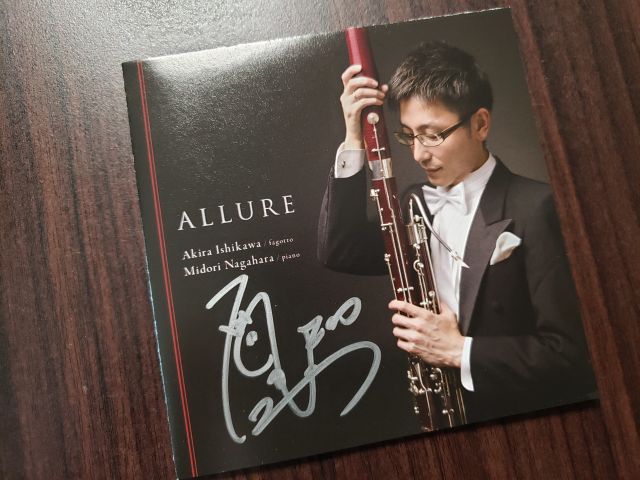

ファゴットよりオクターヴ低い音域を持つ楽器にコントラファゴットがあります。

ファゴットは2つ折りで独特の構造をしていますが、それを倍の長さにしたコントラファゴットはファゴットの基本設計を踏襲しながらも、さらに異なる独自の複雑な構造になっています。

・ファゴットとコントラファゴット

ここではコントラファゴットがどのような構造なのかを、リードからベルまでの順で写真で詳細に解説していきます。

※私が所有するアマティLowBbの場合です(年数が経っていて金属部があまりきれいではありません)。メーカーの種類や同機種でも製造時期によって仕様や構造は異なります。

※各ジョイントの分割単位や名称は便宜上のものです。

リード~金属管部分

リードとボーカル

リードとボーカルについて、ファゴットと同様の吹き口の部分で見た目はよく似ています。コントラファゴットは持ち上げずに吹くのでより高い位置にあります。

・本体から飛び出したボーカルとリード

コントラファゴットのリードはファゴットのものより一回り大きい専用のものを使います。

・リードサイズの比較

このように大型のダブルリードで値段も高く流通も少ないです。

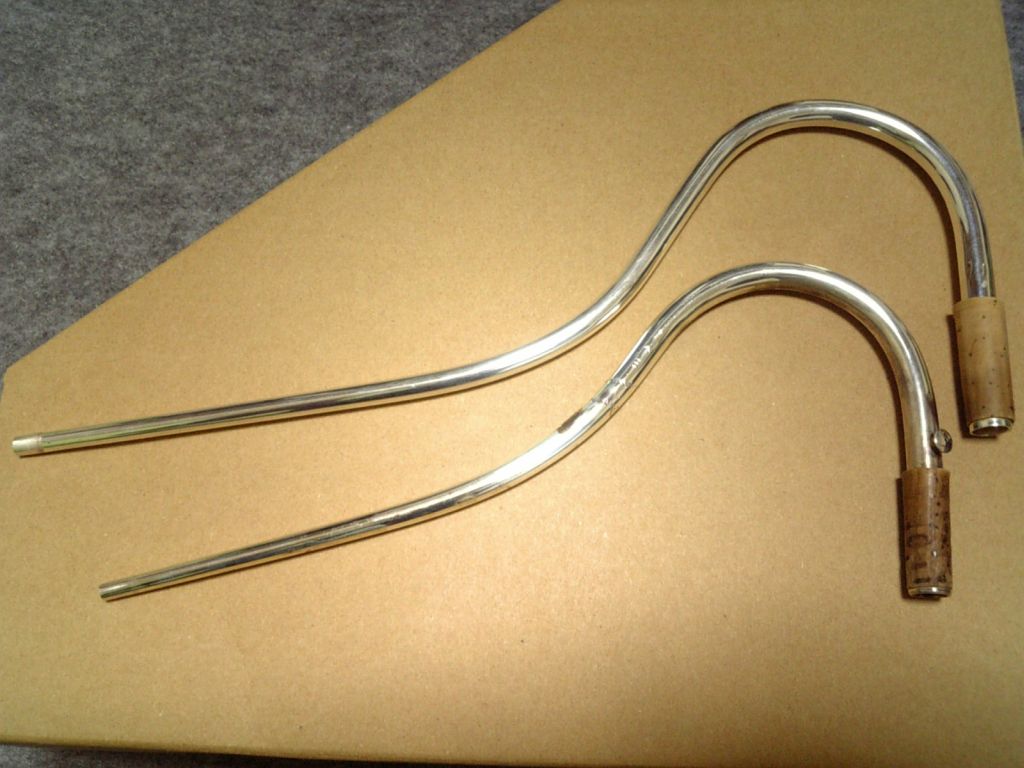

ボーカルもファゴットのものと比べて少し太くて長い形状です。ただ本来バランス的には倍の長さになるものが少し長い程度なので、相対的に短くなっているともいえます。

・ボーカルの比較

ファゴットとは異なりウィスパーキーホールは無くなっています。実はそもそもコントラファゴットにはウィスパーキー機構がありません。

金属製の直線管(オクターヴ管)

ボーカルの次に来る部分は、「金属製の直線の管」です。ファゴットには無い部分で、ボーカルの下部とウィング(テナー)ジョイントの上部(膨らみの手前まで)に相当しているといえます。

※このように全体的に各ジョイントの範囲がファゴットとは一致していません。

・ボーカルを差し込むこの長い管

この管は金属製である場合がほとんどです。管の名称が不明ですが、ある動画で"Octave pipe"と呼ばれていたので「オクターヴ管」と呼ぶと良いのかもしれません。その呼び方の通りでここにはオクターヴ系のキー群が集まっています。

ただファゴットのオクターヴ系のキー群とは配置と仕様が異なり、完全には同じような対応関係になっていません。

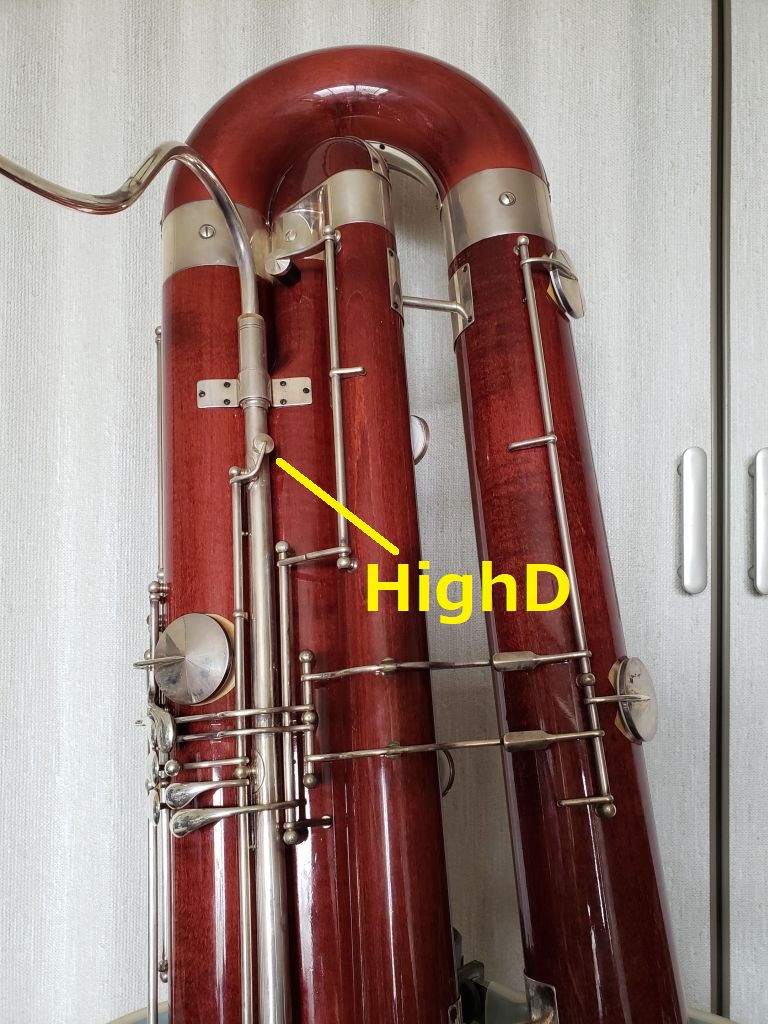

キーの配置は、ウィスパーキー機構が無いので一番下がC#キーです。その上にHighCキー(FgのAキーを兼ねるような機能)とHighDキーがあり合計3つで、いずれもファゴットとは機能が微妙に異なっています。

・左手親指キー群

※IDRSの表記に基づいて"HighCキー"と書いていますが、"(High)A key"、"Lower vent"など様々な表記を見かけます。

HighD,Cキーで開閉するパッドの位置は上下にかなり離れています。

・HighDキー

・HighCキー(2つ同時に開く)

チューニング管

そのまま下に続く細長い「金属製のU字管」で、金管楽器の抜き差し管によく似ていますね。

・金属製のU字管

こちらも正式名称は不明ですが、その用途からチューニング管というと分かりやすそうです。

ファゴットの底にあるU字管同様にここで水が溜まります。ウォーターキーもあり、ここで溜まった水を素早く抜けるのでその点はファゴットよりも扱いが楽です。

・反対側から

この機種では抜き差しできる構造になっていますが、古い楽器は外せないものもあります。

・スワブを通しているところ

ここまでは全て金属管で、この先から木製管の部分へ入っていきます。

木製管部分(~LowFまで)

左手ジョイント(ウィングジョイント)

ファゴットのウィングジョイント(テナージョイント)のメイン部分に相当する、左手の開放FからCまでの音域です。チューニング管から上がって来る流れのため上下逆さになっています。

・ウィングジョイント

チューニング管との接続部分は、ファゴットのボーカルとウィングジョイントの間に雰囲気が似ています(外すことはできません)。

ファゴットのウィングジョイント同様に少し膨らんだ外形をしていて、低音側の管に抱き着く形になっています。

管やトーンホールが大きくなっている関係か、直接指で押さえるトーンホールは無く全てキーで操作する構造です。

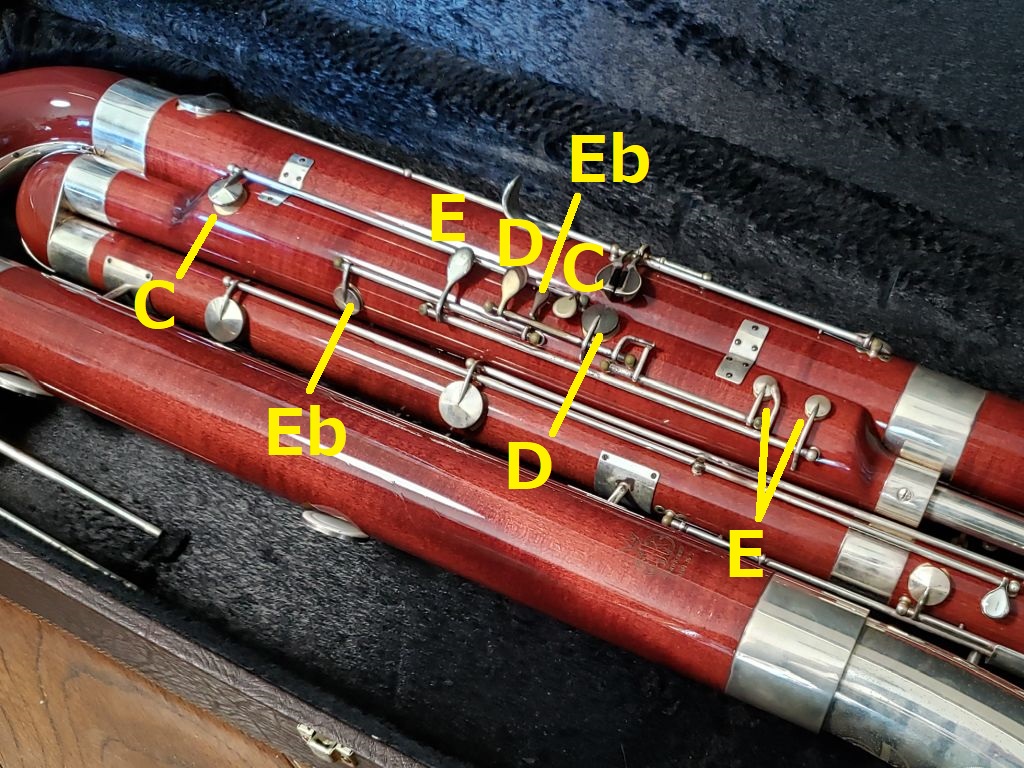

人差し指(E)のハーフホールができなくなので、人差し指で閉じるキーは2つのトーンホールに分かれ、中指(D)だけを押しても片方が一緒に閉じる機構で代用しています。

・キーの対応関係、上下が逆になる

なおファゴットでは薬指にあるリングキーは無くなっています(そのためDb-Ebがやりにくい)。

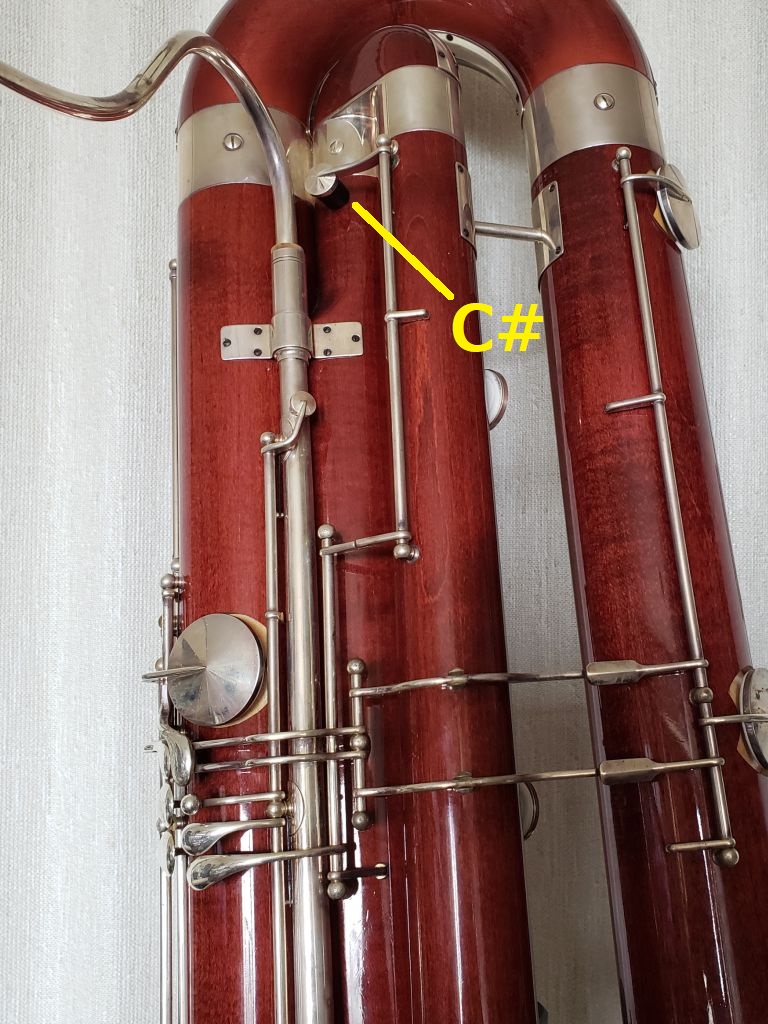

奏者側にはC#キーだけがあり、この機種では上げ底したようなトーンホールになっています。(前述の通りオクターヴ系はオクターヴ管にあり)

・C#キー

なおこの機種ではウィングジョイントとその上を跨ぐ場所にストラップリングが合計2か所についてますが、ファゴットとは異なり地面に置ける関係で私は使っていません。

U字管(小)

C#キーのすぐ上、下向きに折り返すU字管部分です。この機種は木製管ですが金属管の機種もあり様々です。

※大きなU字管の方がインパクトがありますが小さい方です

・この部分

・別の角度

この機種の場合、横から見ると半円形をしていますが中はもちろん管内の断面は円形でカーブしているはずです。

後で「大きなU字管」の項で触れますが、木部は半分に割った状態で造られて接合していると思われます。

右手ジョイント(2つのジョイント)

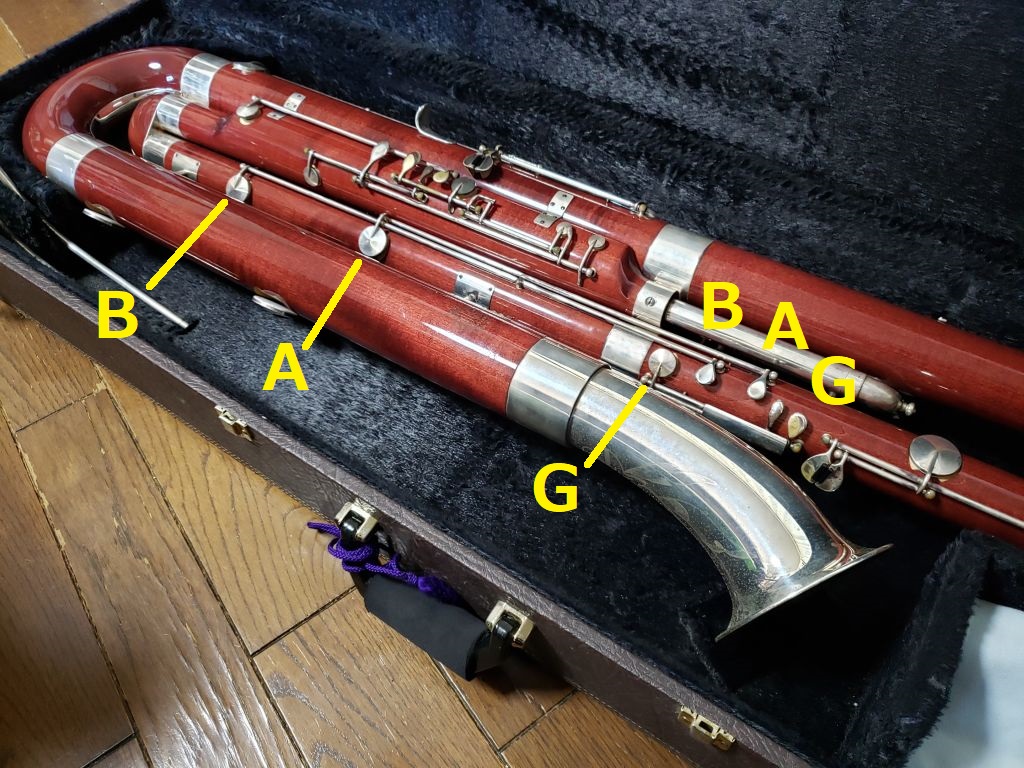

ここから下までの2つのジョイントはB(H)からF#までのキーがあり、ファゴットの右手で操作するダブルジョイントの一部に相当しています。

こちらも名称不明ですが、右手ジョイントなどと呼ぶと分かりやすいですね。2つのジョイントにまたがる上から下までのとても長い管です。

・上から下までの長い管

ファゴットのダブルジョイントは断面が楕円形の外形に2つの穴が開いていますが、こちらは管が膨らんでおらず(Fgのロングジョイントのような)断面が円形の外形であることが相違点です。

操作する部分は下の方にあり、トーンホールまでのキーワークが上下方向の距離が長いです。キーの指で押さえる部分の配置や仕様はファゴットと基本的に同じですが、こちらもリングキーは無くなっています。

・反対側

・キーの対応関係、アクションの距離が長い

右手親指キー群もファゴットと基本的に同じです(一番上にもう1つEb替え指キーがある機種もあり)。Bbキーのキーアクションはファゴットとは逆で、薬指側がメインで親指側は合流していく構造になっています。

ファゴット同様のハンドレストがあります。機種によっては管と一体になった構造の場合もあります。

※この機種にはF#やEbの替え指がありません。

・右手親指キー群と周辺

U字管(中)

底にある少し大きくなったU字管で、こちらも機種によって木製管と金属管の場合があります。

エンドピンを固定する部分と一体になっています。古い機種では真下にエンドピンが付いている事があります。

こちらはファゴットの底のようなキャップは無く、U字管も水が流れて来ないので外す必要が無くて外せない構造です。

この先も木製管が続きますが、長くなるので便宜上「低音域」としてセクションを分けます。

低音域(LowE~ベル)

低音の管(2つのジョイント)

底から上に向かう2つのジョイントはLowEからLowCまで音が下がる管で、大体ロングジョイントに相当します。管がかなり太くなってきました。

・下から上までの長くて太い管

下には主にLowEキーがあり、ファゴットとは異なりキーアクションの距離が離れています。

・LowEキー

なおコントラファゴット独自の仕様として、理由は不明ですがHighCキーを押すとLowEが連動して閉じる仕組みになっています(FgのLowE-ウィスパー連結とは逆方向)。

左手の親指キー群の左列側はファゴット同様に低音域用で、キーの形状や配置が少し異なりますが機能はファゴットと同じです。

最低音の2つは複数の管を渡って横に伸びるアクションでダイナミックです。(機種によっては裏側からのアクション)

・左手親指のキー群

左手の2つの小指キー(LowC#,D#)はファゴットと同じ雰囲気です。

ファゴットには無い手を引っ掛ける部分(ハンドレスト?)があります。ファゴットのようにジョイントが抜ける心配がないからあるのでしょう。

・左手小指キー周辺

U字管(大)

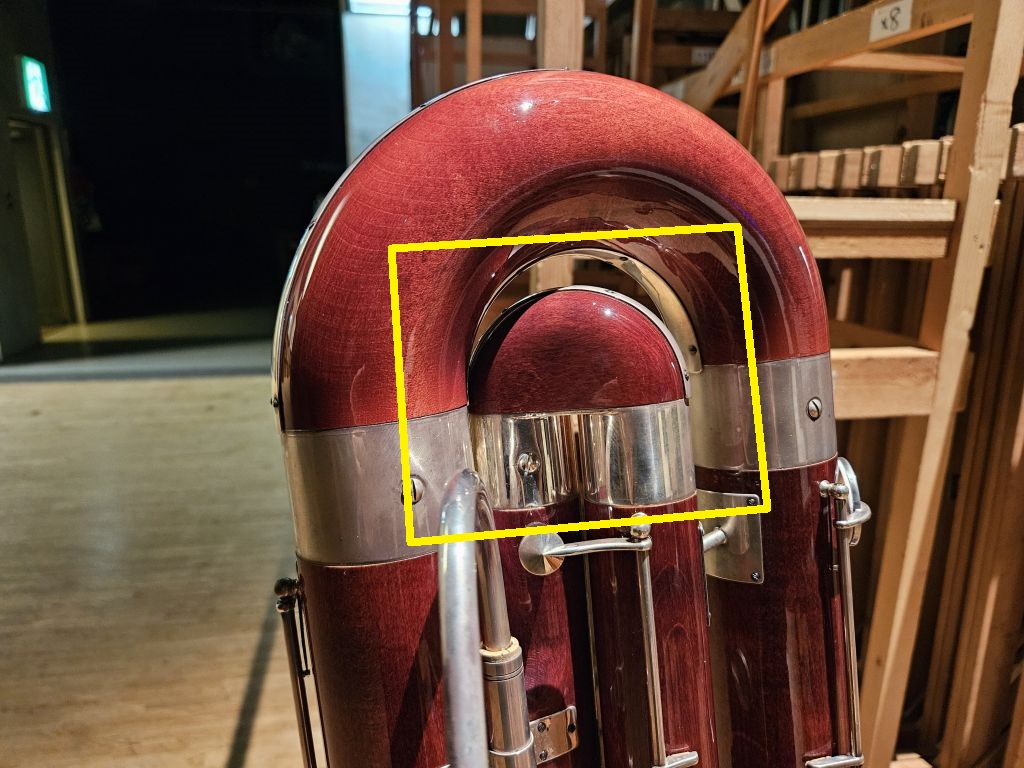

コントラファゴットの外見で一番特徴的でインパクトがあるのはこの一番上の大きなU字管です。多くの機種で木製管ですが、一部の機種では金属管の場合もあります。

・一番上の大きなカーブが印象的

この機種ではこの管にキーはありませんが、メーカーによってはLowB(H)のキーが付いているものがあります。

この木製管は管を曲げているのではなく、2つに割った管を別々に造って接合しているのだと思います(メーカーのサイトでハーフパイプ状の管を見た事があります)。

横から見ると細長い金属ベルトのようなものを沿わせて両側をネジで留めているのが分かります。裏側にも同様のものがあります。

・ダイナミックなカーブ、ネジ留めされている金属のベルト

このようにカーブした木製管は一般的な木管楽器では他にはなく、目立つ場所にある独特なパーツで存在感があります。

ちなみにカーブする角度(真上から見た前後方向)ですが、「右手ジョイント」の真横ではなく、少し前方(客席側)に角度が付いています。

・少し前方に角度が付いている

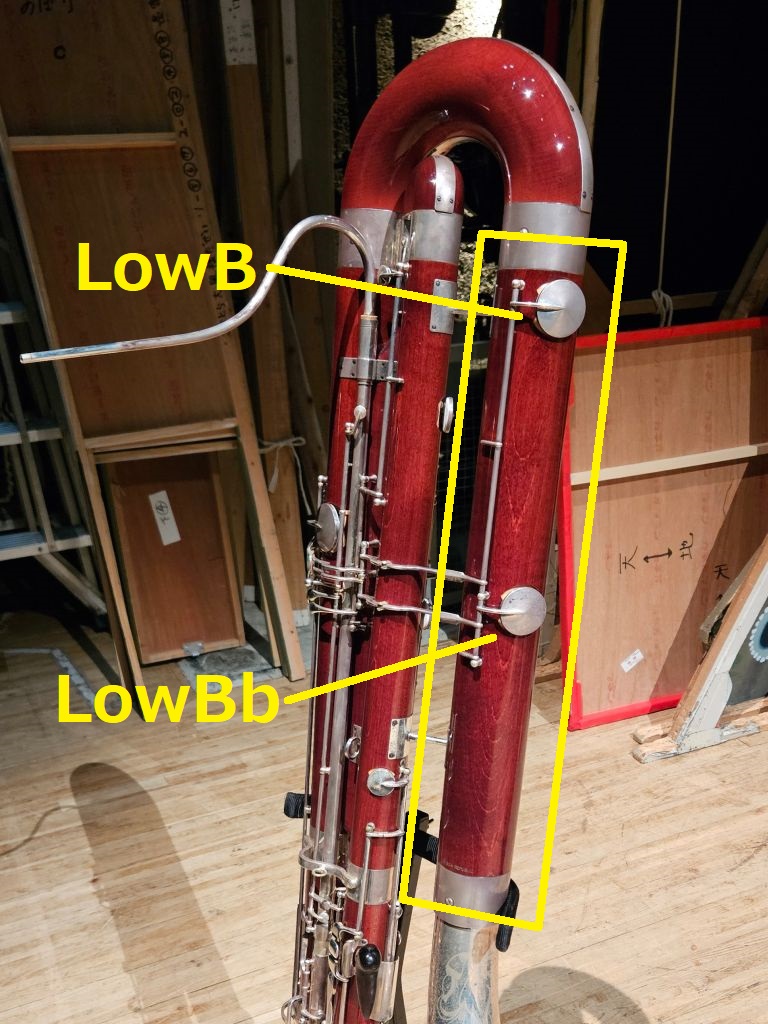

最低音の管

ここにはLowB(H)、LowBbのキーがあります。管は最も太くてトーンホールのサイズは大きく、半音でもキーの間の距離がとても長いです。

・最低音域のキー2つ

親指キーから複数の管を渡っている長いキーワークも独特で、連結もあるのでキーを押した感触も重めです。

・連結のある長いキーワーク

その他に、この機種では本体側とを繋いで固定する支柱が2か所付いています。

ベル

最後に来る金属製のベルは少し曲がった下向きの開いた形状をしています。ファゴットのベルは木製で上向きに真っすぐのベルなので印象がかなり異なりますね。

・金属製のベル

上下の向きは違いますが、サクソフォーンやバスクラリネットのような感じです。ちなみにこの機種にはサクソフォーンのような彫刻があります。

・ベルの彫刻

この機種のベルは「横向き」ですが、もっと前側(奏者から見て客席側)を向いているメーカーが多いです。

・ベルを見上げる

これでリードからベルまで到達しました。見た目の高さは約140cmであるのに対し、管の全長は約6m弱あります。

おわりに

コントラファゴットの構造をリードからベルまで順に見てきました。管弦楽でも常に使われる楽器ではないですが(吹奏楽はなおさら)、ステージ上にあると一際存在感のある楽器です。

これほど長い管をぐるぐると巻いた木管楽器は一般的には他にないし、独自の形状をしていてファゴットとも色々と設計の違いがあるユニークな楽器です。

そんな珍しくて独特な楽器であるコントラファゴットの事を知ってもらえたら幸いです。