ストラヴィンスキー「春の祭典」冒頭のファゴットソロの元になったリトアニア民謡

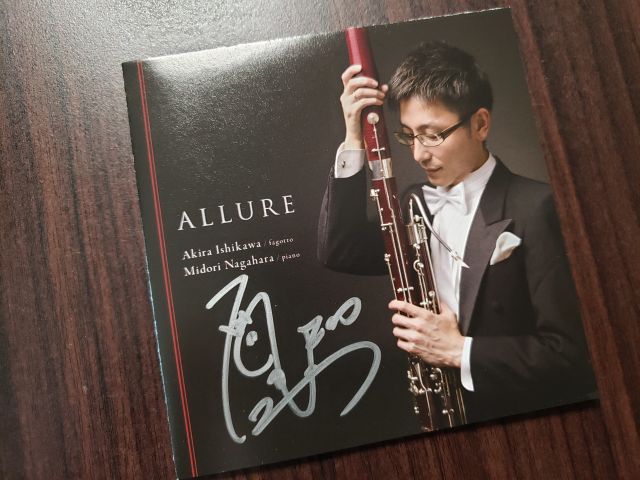

ストラヴィンスキーの春の祭典といえば冒頭のファゴットのソロが有名です。音域が高くて演奏が難しく、複雑な変拍子であることも難易度を上げます。

そんな旋律ですが、どうやらリトアニア民謡"Tu mano seserėle"(私の妹よ)が元になっているそうです。それを「ハルサイ」と同じ調にして演奏した動画があります。

■The Rite of Spring/Tu mano seserėle

確かにハルサイによく似ていますね…!良く聞くと3拍子の旋律で、ファゴットの高音域の苦しさのイメージを抜くと素朴な印象の旋律です。ハルサイのようでハルサイではない、なんだか不思議な感じで面白いですね。

この原曲を歌っている動画もありました。

■Tu mano seserėle

これを知った上でハルサイを聞くとまた印象が変わりますね。3拍子を難解なリズムと変拍子に変え、音色もイングリッシュホルン等素直な音域ではなく少し無理をさせてファゴットに変え、原曲を崩して別のものになっています。

それにより、不協和音、複雑な変拍子等の特異なオーケストレーションを持つこの曲の冒頭らしい、独特の緊張感が生まれています。土俗的な曲なのであえて民謡感を隠し入れたとか、「妹」が生贄に捧げられる乙女を指してファゴットで歌い狂っている表現という可能性もありますね。

P.S.ハルサイはいつか吹いてみたいですが1stはきついので、4th Bassoon&2nd Contrabassoon のパートが良いです。