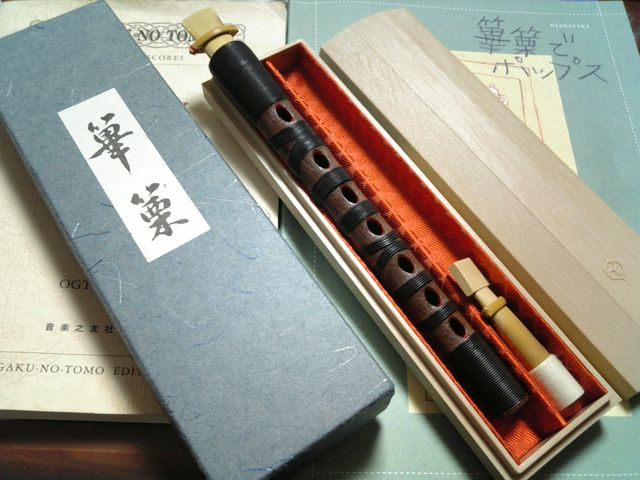

篳篥(ヒチリキ)

サブ楽器の1つの篳篥(ヒチリキ)について書きます。

篳篥とは?

篳篥(ヒチリキ)は雅楽で使われる、中国を起源とする日本のダブルリード楽器です。本体は竹製で、ダブルリードの葦を差し込んで演奏します。

楽器本体。指孔が表側に7つ、裏側に2つあいている。右手親指の孔は原則開かない。

ヨーロッパのオーボエ等の楽器と比べると小型でシンプルな構造で、音程も自由に揺らしやすいです。大きな音量と渋さを持ち、速い動きよりゆったりと落ち着いた叙情的な演奏を得意とします。

音域は1オクターヴと2~3度程度(ソ~シぐらい)と西洋の楽器と比べて狭いです。雅楽の奏法ではタンギングはせず、低い音程から発音して本来のピッチへ上げていきます。同じ音が続くときはタンギングせず、1つ低い穴を一度ふさいで音程を変えて戻します。

篳篥の舌(ゼツ=リード)は、筒状の葦の先端を潰して薄く削った構造で西洋楽器のよりシンプルな構造です。責(セメ)と呼ばれる籐の輪をはめて開きを調整します。リードは演奏前にお茶に浸ける習慣があります。

舌と呼ばれるリード。先端はファゴットのものと同じぐらいの広さ。

雅楽では篳篥・龍笛・笙の3つを三管と呼びます。これらは雅楽演奏家の東儀秀樹氏の活躍で近年認知が広まっています。

所有楽器について

入門用のプラスチック管の楽器を所有しています。外見の雰囲気はそのままに、竹製のものよりも扱いやすい手軽な楽器です。

リードはプラスチック製のものも存在しますが本物の葦製のものを使っています。

↓拍手ボタンがとても励みになります。